和歌山県教育委員会では、こどもから大人まで年齢を問わず読書の素晴らしさを再認識できる機会を創出するため、読書に親しむ環境を充実させることを目的とした「読書を楽しむ習慣づくり事業」を実施されています。

その中の取り組みとして、「読書しない読書会」を開催したいとのご依頼をいただき、主催者の三田がプレ開催を含めた研修を実施。

その後、2024年(令和6年)の10月・11月・12月には、和歌山県教育委員会紀南教育事務所がホストとなり、和歌山県内の3つの図書館を1か月ごとに変えながら開催されました。

今回は、紀南教育事務所の社会教育課で読書推進事業を担当する松本さんに、「読書しない読書会」を実際に開いてみて感じたことや、その成果についてお話を伺いました。

※開催概要については、和歌山県教育委員会のサイトを参照ください。

「読書しない読書会」を知ったきっかけ

ー はじめに「読書しない読書会」を知ったきっかけは何だったのか、どういうふうに情報を得ていただいたのか、教えていただけますでしょうか?

松本

和歌山県が「読書を楽しむ習慣づくり」という事業を進めていまして、その事業目的の中にいくつかキーワードがあるんですね。

私が注目したのは「読書の素晴らしさを再認識する」という言葉と、「普段本を手にしない人が読書をするきっかけづくり」という部分だったんです。

その二つのキーワードを自分なりに焦点化して、「新しい事業ができないかな」と考えていました。

松本 能さん/和歌山県教育庁 紀南教育事務所

社会教育課 社会教育主事 兼 指導主事

ただ、私自身、なかなか新しいアイデアって思いつきにくいタイプでして。。。

それで、「読書しなくても参加できるようなイベントができないかな」とインターネットで事例を検索していたら、ちょうど三田さんが主催されている「読書しない読書会」をみつけました。

タイトルそのものからして私の思いにバッチリ合致していて、大変興味を惹かれました。それで、すぐに三田さんに連絡を取らせていただいて、スムーズにレスポンスもいただけたので、今回こうやって開催することができた、という形です。

ー 他にも同じようなイベントはありましたか?

松本

正直、だいぶ探しましたけど、見当たらなかったです。

やっぱり世の中にある読書会や読書啓発イベントって、基本的に「読書ありき」なので、いろんな図書館の取り組みを見ても、読書しない人へのアプローチを真正面からやっている例は見つけられなかったんです。

読書しない人に向けたイベントって本当に難しいんだな、とあらためて思いました。

読書推進の背景

和歌山県立紀南図書館

和歌山県立紀南図書館

ー 「読書推進」の話でいうと、今回の取り組みは今年度からの新規事業なのでしょうか?それとも前から積み重ねてきたものがあって、その中で新しい要素を取り入れた、という形なのでしょうか。

松本

以前から読書推進に関わる事業は行われていましたが、令和3年度から「読書を楽しむ習慣づくり事業」として読書に関する講演会などを開催し、現在も実施しています。

私自身、前は学校教育の現場にいたんですけれども、「子どもに本を読んでほしい」という思いは常にあったんですよ。とはいえ、読書が苦手な子に「読書しなさい」って言っても、なかなか難しいじゃないですか。

なので「読書しない人でも参加できる場」をどうにかつくれないかな、という思いがずっとあったんです。それで今回、三田さんが主催されている会を参考にして取り組ませてもらった、という流れですね。

県立情報交流センターBig・U

県立情報交流センターBig・U

ー ちなみに松本さんご自身は、今どんなお仕事をされているのでしょうか?

松本

私は「紀南教育事務所」の社会教育課というところに所属しています。ざっくり言うと、生涯学習とか社会教育の分野の仕事をしていて、昨年社会教育主事の資格を取りました。

主に社会教育全般、幅広い業務に携わっているのですが、その中のひとつとして「図書館や読書推進に関わる事業」も担当している、という感じですね。

県立情報交流センターBig・U内

県立情報交流センターBig・U内

ー 私も少し和歌山県の読書推進について調べましたが、「全国の中で和歌山は読書冊数が低い」というようなデータがあるとお聞きしました。やはりそういう統計やデータも背景にあって、こうした事業の柱の一つになっているのでしょうか。

松本

そうですね。趣味としての読書をする人の割合が下位にランキング(※1)されている、というデータがあるのは事実です。

そこをなんとかしたいというのもありまして、今回の取り組みは実施しています。

※1.総務省統計局 令和3年に実施した社会生活基本調査の結果より

開催準備とプレ企画での手応え

和歌山県立紀南図書館

和歌山県立紀南図書館

ー では、実際に開催するにあたって、本番を迎えるまでの準備や進め方の中で、苦労したことや気づいたことはありましたか?

松本

そうですね、準備面での苦労は正直あまりなくて、三田さんにいろいろと教えていただいたおかげなんです。

ほぼすべてのことをサポートしていただいたので。

ただ、初めての試みだったので「本当に参加者に楽しんでもらえるのか?」とか「事業目的の達成につながるんだろうか?」という不安はありました。

でも三田さんにプレ企画で一度体験させていただいて、「楽しいし、学びもある」という実感を得られたんです。これは本番でも十分いけるぞ、と手応えをつかめたので、あとは割とスムーズでしたね。

ー 参加者の募集は、主にチラシやホームページなどを使ったのでしょうか?

松本

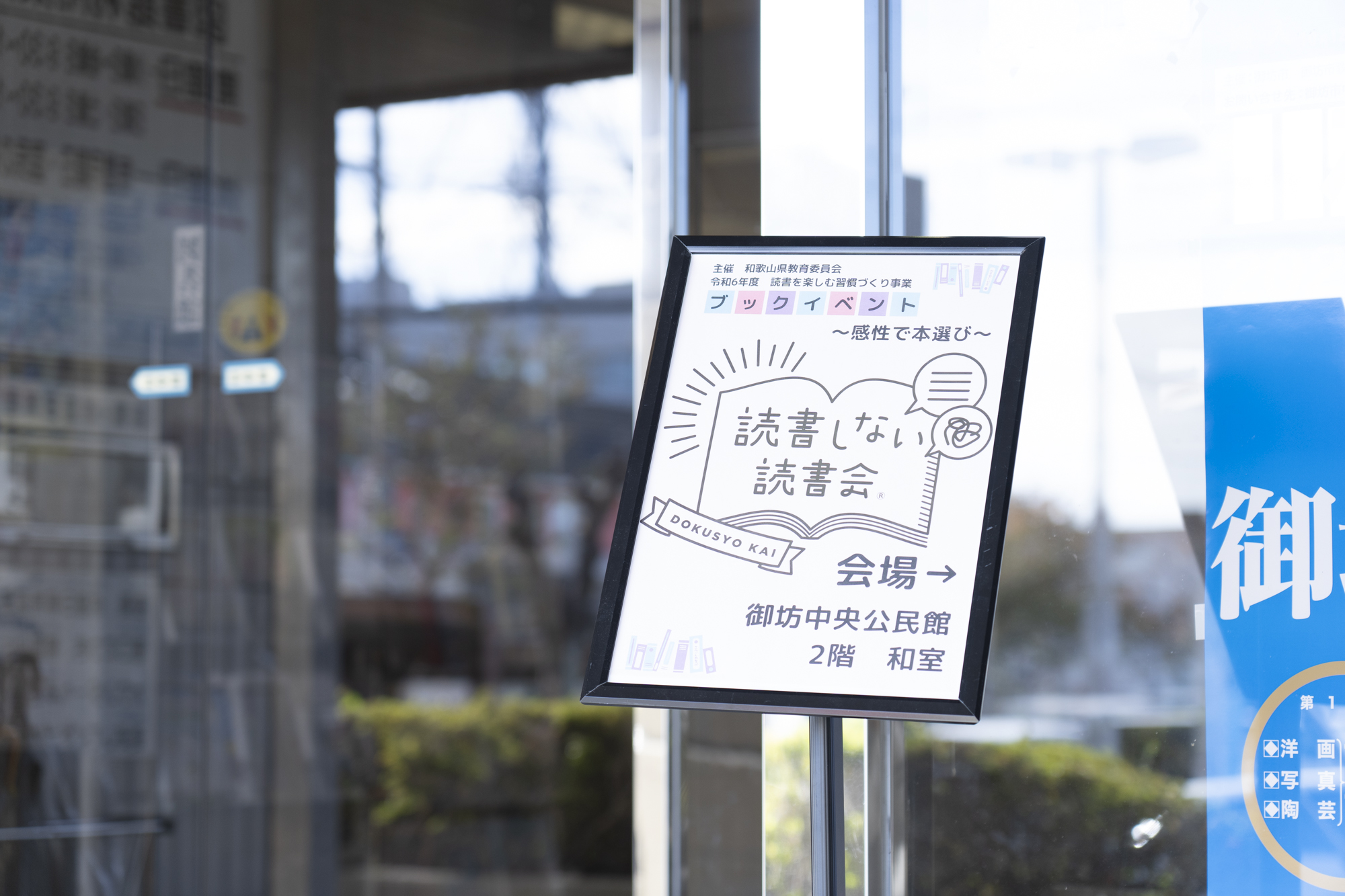

はい、三田さんから「読書しない読書会」のロゴデータもお借りして、チラシやポスターを作り、配布したり、掲載したりしていました。

具体的には市町村の教育委員会や図書館にはデータをメール送付、あるいはチラシをプリントして置かせてもらったり。募集は電話、メール、FAX でも受け付けるようにした形です。

今後もし続けていくなら、もっと若い世代にリーチできるような告知方法も工夫したいなと思ってます。

当日の流れや進行面の工夫

ー 実際にこれまで3回開催されていると思うのですが、それぞれ何人くらい参加されたんでしょうか。

松本

最初は10名ほど、そのあと8名ほど……という感じで、各回10名前後の参加でした。

ー 当日の流れや進行面についてお伺いしたいです。どんな感じで進めたのか、工夫したポイントなども教えていただけますか?

松本

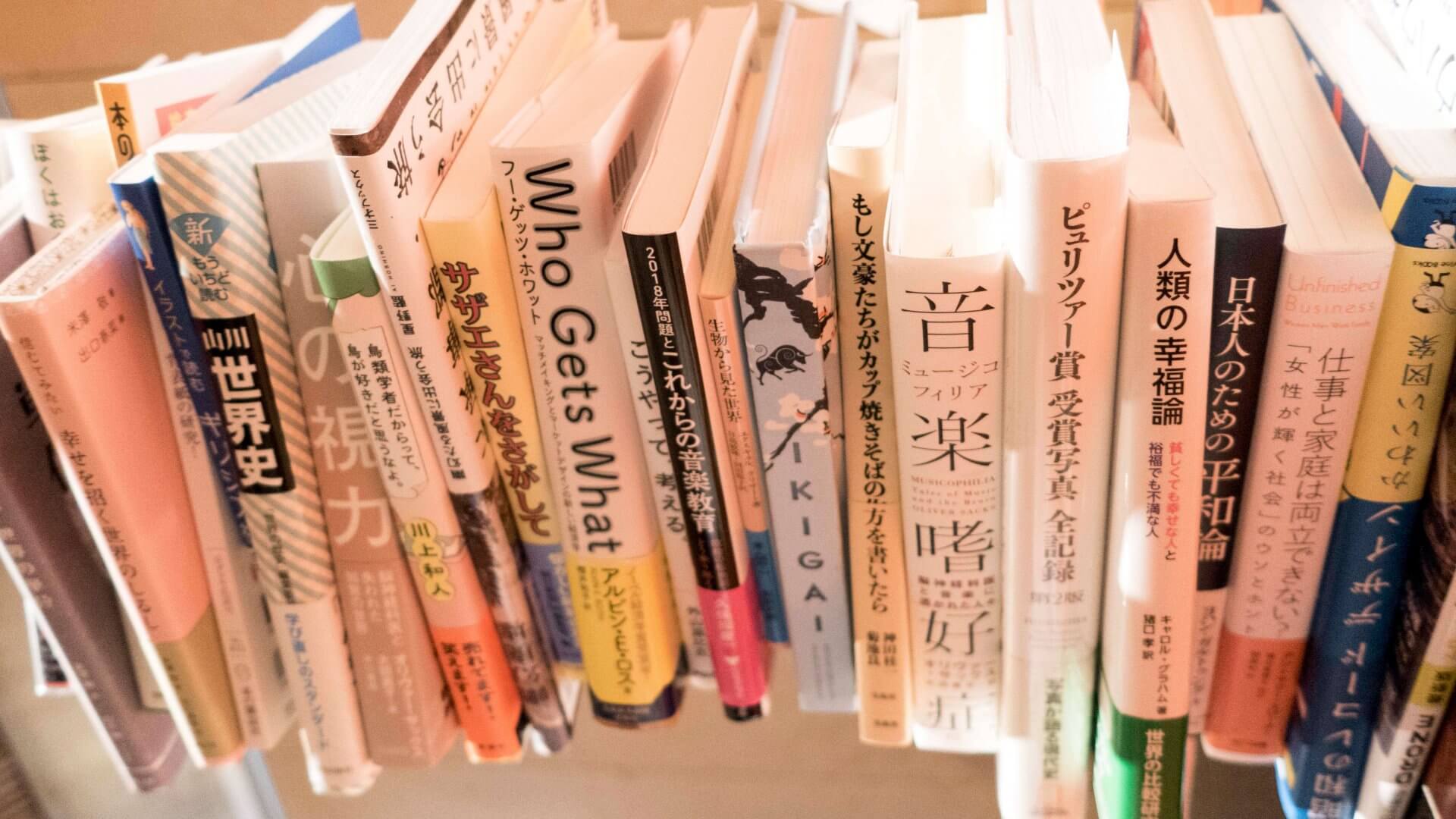

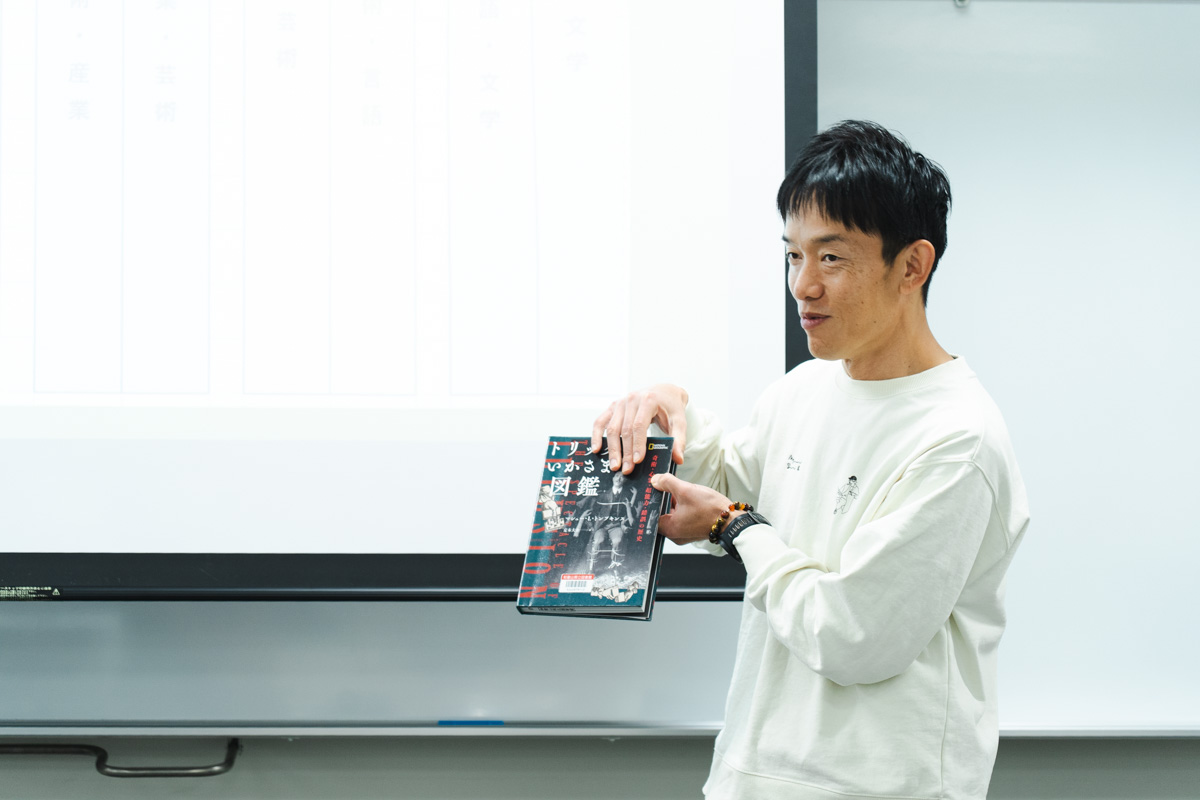

大がかりな準備は本当に無くて、さっき言ったロゴを投影したり、チラシやポスターに使わせてもらったりくらいですね。

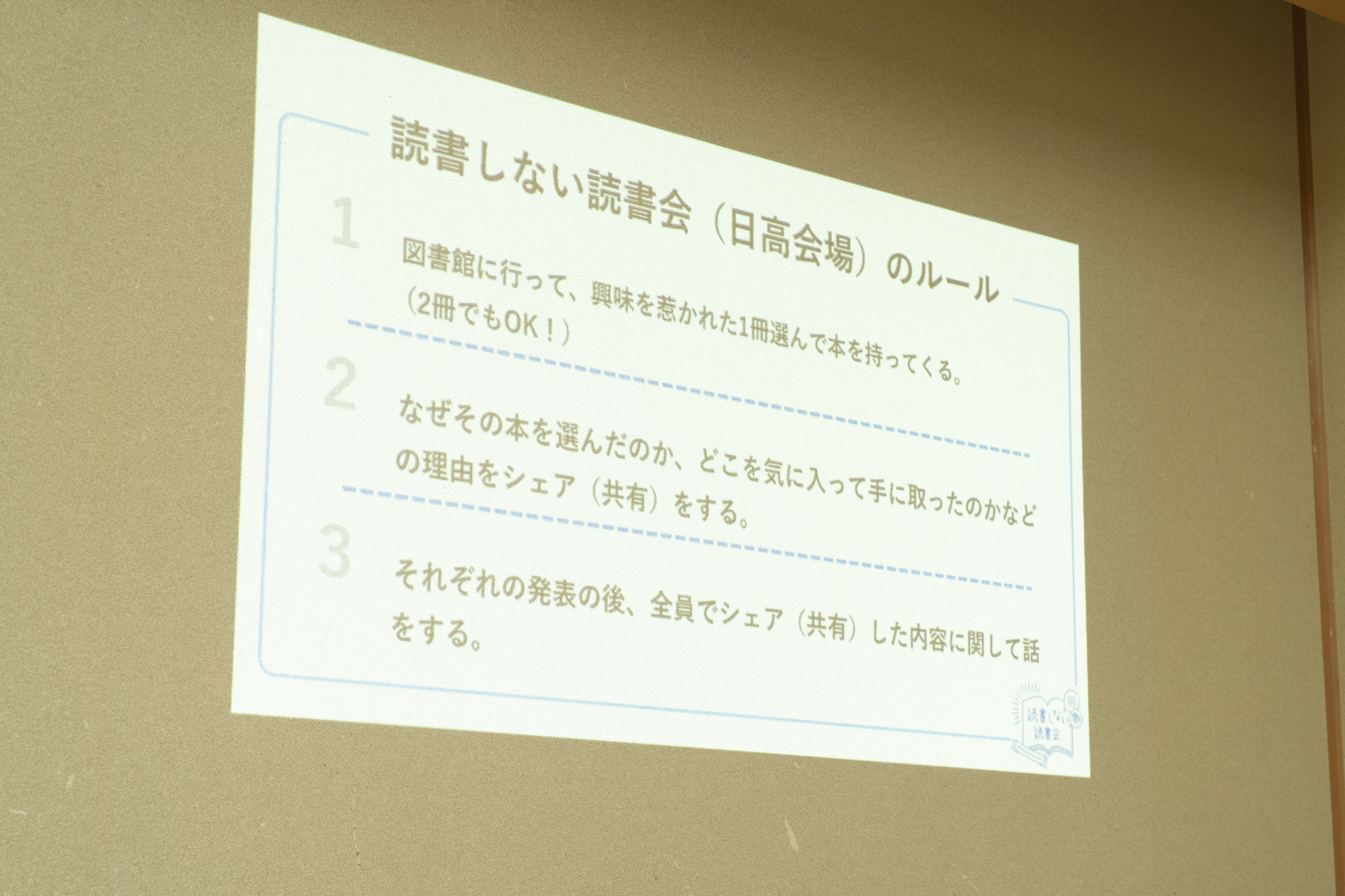

進行としては、三田さんから教えてもらったポイントを意識して、「あえて普段読まないジャンルを選ぶ」という仕掛けを取り入れました。

ただ、日高地方の図書館ではあえてその“ジャンル”を隠して選ばせてみる、みたいな変化を加えたり、西牟婁(にしむろ)地方の図書館ではトランプを使ったり、ちょっとだけアレンジを試しています。

あとは雰囲気づくりとして、BGM を流したり、お茶やお菓子を用意したり。会議室ではなく、和室でやったりして、堅苦しくならないように意識しました。

司会進行で気を付けたのは“否定しないこと”“しっかり傾聴すること”。発表が終わったら、短い感想を伝えて、他の参加者に話を振る、というのは心がけましたね。

参加者の反応と印象的なコメント

本を選んでいる松本さんと参加者

本を選んでいる松本さんと参加者

ー 実際に進めてみて、参加者の反応はいかがでしたか?印象的なコメントなどがあれば教えてください。

松本

そうですね。アンケートや感想を読み返しても、やっぱり「普段行かないジャンルに行く楽しさ」を挙げる方が多かったです。ある方は「これからは図書館や本屋を散歩するように歩いてみたい」という表現をされていて、すごくいいなと思いました。

あと教育関係の方からは、「子どもたちに読ませたい気持ちはあるけれど、今まで“本を読む”という行動ばかり注目していて、その子たちの内面の変化まではあまり考えていなかった」と。

今回参加して、自分が本を選ぶ思考過程を具体的に振り返ってみたら、「タイトルが自分の経験と重なった時に興味を持つ」ということに気づいた、という声もありました。

つまり、その“タイトルや言葉との接点”が関心を引き出す大切な要素なんだと。これはすごく大きな気づきだと思うので、学校現場の先生にも広がってくれるといいな、と思っています。

参加者はほとんどが初参加だったので「どんな会なのかよくわからなくて不安だったけれど、結果的に楽しかった」という声が多かったですね。

主催者としての学びや成果

本を選んだ理由をシェアする参加者

本を選んだ理由をシェアする参加者

ー 「散歩するように本屋に行く」という表現は素敵ですね。今回松本さんご自身も、主催として何か学びや成果みたいなものはありましたか?

松本

大きく言うと、「人と人とのつながりをつくる手段として本ってすごく使えるな」という点ですね。

社会教育主事にとって“つながりづくり”はすごく大事なテーマなのですが、本を介して自然と生まれるつながりは「読書嫌いな人にも門戸を開けやすいな」と感じました。

あとは純粋に、本の良さを再認識する機会にもなりましたし、参加者同士でいろんな考え方や新しい知識に触れられるのも大きい。

読書しない読書会は「共通の本をみんなが読んでから集まる」という形式じゃないので、よりハードルが低いというか、すごく柔軟に人とのつながりを作っていけると思いました。

ー 他の一般的な読書会との違い、良さというと、やはり「ハードルの低さ」でしょうか?

松本

そうですね。ただ他の読書会にあまり参加したことはないので正確に比較はできないのですが・・・いろんな情報を見る限り、普通は「事前に課題本を読んでくる」「発表するときにうまく話さなきゃいけない」など、初参加の人にはちょっと敷居が高いことが多いかなと。

「読書しない読書会」だと、まったく読まなくても参加できるし、そこで新たな読書のきっかけが得られるというのが最大の特徴だと思います。

ー では最後に、今後の展望について伺いたいです。今後も続けて開催されるご予定はあるのでしょうか?

松本

はい、ぜひ続けたいと思っています。

ちょうど昨日、別の打ち合わせである町の教育委員会の担当者さんとお話しする機会があったんです。そこで「小中学生にもっと図書館や本に触れてほしい」という思いがある、という話になりまして。

いろんな活動をされている中で、「読書しない読書会」もぜひ取り入れられないかな? ということになったんです。

私も「学校現場でも十分できると思いますよ」と伝えました。大げさに言うと、10人の子のうち1人でも本を手に取るきっかけになれば、それで成功だと思います。

この先、私たちが直接やるのか、学校司書さんや先生がファシリテーターをされるのかはこれから検討ですが、可能性は大いにあるな、と。そういう広がりが出てくるのはとても嬉しいですね。

ー すごくいいお話ですね。小中学生向けとなるとまた少しアレンジや工夫がいるかもしれないですが、やりがいがありそうです。ちなみに屋外やカフェなどでやるのも面白そうですよね。もっと気軽に参加してもらえる場が増えると良いですし。

松本

まさにそうなんです。読書推進ってどうしても「本を読みなさい」「本を読むと賢くなる」とか、押し付けがましくなりがちな面もあるので……。

でも大事なのは“いかに関心を持ってもらうか”で、そこに本が自然と結びついてくることじゃないかな、と。そういう意味では「読書しない読書会」って、今の時代に合ったアプローチの仕方だな、とあらためて思っています。

メッセージ:誰でも気軽に始められる読書しない読書会

ー 押し付けじゃなくて“自然に興味を持つきっかけになる”というのは素晴らしいと思います。では最後に、これから同じように「読書しない読書会」をやってみたい方や、社会教育や生涯学習に関わる方に向けて、一言メッセージがあればお願いします。

松本

準備は大掛かりじゃなくてもいい、図書館や書店にちょっとしたスペースがあれば開催できる、参加者の満足度が高い、本屋さんや図書館にとっても“本を手に取ってもらう機会”になる――そんなメリットがたくさんある取り組みだと思います。

有名な講師の先生を呼ぶわけでもなく、そこにある本を自由に選ぶだけで十分に楽しい場がつくれるのが魅力なので、興味がある方はぜひ気軽にチャレンジしてみてほしいなと思います。

ー ありがとうございます。今後の広がりも楽しみにしています。

松本

こちらこそ、本当にありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。

インタビュー実施日:2024年12月

聞き手:pokke株式会社

開催を考えている方へ

インタビューを読んでくださった方の中には、「自分たちの地域でもやってみたい」と思ってくださっている方もいるかもしれません。

もしそうなら、ぜひご連絡ください。

開催に不安がある方も、「運営キット」を用意しているので安心して進められます。開催に向けたご相談には、できるかぎり丁寧にお応えします。

読書離れ、地域のつながりづくり、子どもたちの主体性——いろんな課題へのアプローチとして、「読書しない読書会」を使っていただければ嬉しいです。